国立研究開発法人国立がん研究センターでは、網羅的な遺伝子診断に基づく診療を本格的に導入するため、中央病院に「遺伝子診療部門」を2015年11月に新たに開設しました。遺伝子診療部門の役割や位置づけ、これからどのような取り組みが行われるのかについて、部門長の吉田輝彦先生にお話をうかがいました。

遺伝子診療部門の役割・位置づけ

ゲノム検査や遺伝カウンセリングなどのサポートをするのが遺伝子診療部門です

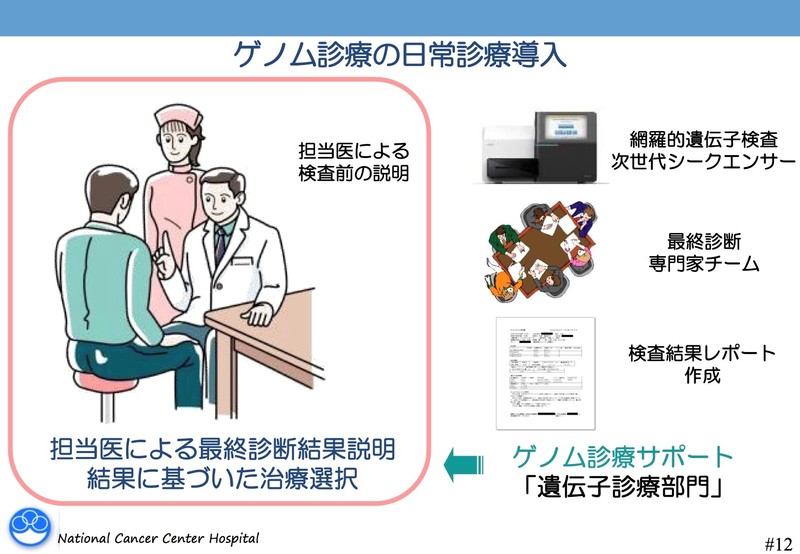

ゲノム診療全体の流れとして、大腸がんであれば大腸外科・消化管内科・内視鏡科、乳腺であれば乳腺外科や乳腺・腫瘍内科といった専門の診療科が診断・治療に当たることは従来と変わりません。

国立がん研究センターの組織では、「診療科」はそれぞれの臓器がんの診断・治療をするところですが、これに対して遺伝子診療部門は「科」ではなくて「部門」です。ひとつの診療科だけではなく診療科横断的にサポートをする共通部門という位置づけになります。

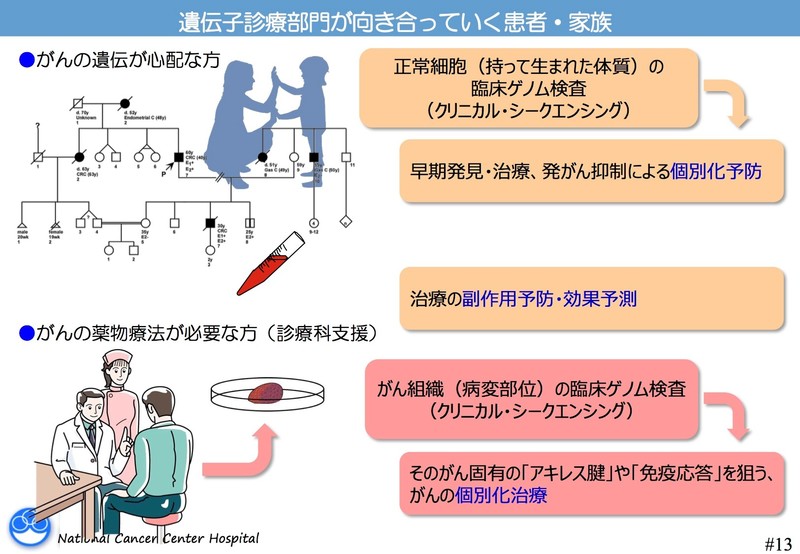

患者さんにとっての遺伝子診療部門の役割は、大きく分けて2つあります。がんの遺伝が心配な方については、血液(末梢血)を採取して遺伝性腫瘍のリスクについて調べます。もうひとつは、抗がん剤の治療が必要な方で、今までの標準治療では効かなくなって再発をしている、あるいは副作用が強いという方の場合です。これについては採取されたがん細胞の遺伝子の変異を調べ、それに応じた治療法の選択をします。

個別化治療はどのような方が対象となるのか

対象となる方はあくまでも当院で抗がん剤治療を受ける方ということになります

我々のところで検査だけを請け負って結果をお知らせし、その後は他の施設で治療を受けるということは基本的にありません。事情により転院は必ずしも不可ではありませんが、国立がん研究センターで治療を受けることを前提に研究に参加していただき、遺伝子変異が陽性であれば薬の臨床試験に入るというのが主な流れになっています。

承認済みの抗がん剤から遺伝子の変異に有効な薬剤を選択して治療ができる場合もありますが、実はそれぞれの患者さんの遺伝子変異に対応する有効な薬がまだ存在しない、国内では承認されていないということも多々あります。したがってまずエビデンス(医学的根拠)が確立している標準的な治療を受けた上で、ということが前提になりますが、臨床試験や企業治験に参加していただくことも多くなります。

検査結果の伝え方、差別の問題

遺伝子検査の結果として出てきた偶発的・二次的所見を患者さんにどうお伝えするかという問題があります

ゲノム全体を調べると、第一の目的としたがんの治療や予防に関する情報以外の、遺伝に関する体質がわかってしまうことがあるからです。

たとえばある男性の胃がん組織を調べた結果、遺伝性乳がん・卵巣がんの遺伝子変異を持っていることがわかった場合、本人は直接発症しなくても、その方に娘さんが居たら、あるいは将来生まれたらどうするかという問題があります。そういった偶発的所見を伝えるべきか、どのような遺伝病ならば伝えるべきなのかということは世界的にも議論されています。

患者さんの中には知りたくない、聞きたくないという方も当然いらっしゃるので、それはあらかじめ確認しておくようにしています。

このような議論の根底には、やはり差別という問題があります。アメリカにあるような、遺伝情報に基づく差別を禁止する法律を日本にも作るべきかどうかといったことも検討しなければなりません。

ゲノム情報の二次利用

製薬会社などの産業界もこういった個人のゲノム情報の産業的なポテンシャルに非常に注目しています

目の前の患者さんご本人の治療や予防のために集められたゲノム情報を、未来の患者さんのための新しい治療法や予防法を開発するためにゲノム情報の、適切な手続きを踏んで二次利用できるようにする仕組みも必要です。様々な角度から議論がされています。

国立研究開発法人国立がん研究センター研究所 遺伝医学研究分野 分野長 /同研究支援センター センター長/基盤研究支援施設 施設長

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- 受診予約の代行は含まれません。

- 希望される医師の受診及び記事どおりの治療を保証するものではありません。

「受診について相談する」とは?

まずはメディカルノートよりお客様にご連絡します。

現時点での診断・治療状況についてヒアリングし、ご希望の医師/病院の受診が可能かご回答いたします。

- お客様がご相談される疾患について、クリニック/診療所など他の医療機関をすでに受診されていることを前提とします。

- 受診の際には原則、紹介状をご用意ください。